八木温子が6月15日に東京で開催された国際学会(GBAS 2025 in Tokyo)に登壇しました

2025年6月14日-15日に東京茗荷谷にある中央大学で開催されたビジネスにおける人類学について探究するビジネス人類学の国際学会Global Business Anthropology Summit(GBAS 2025 in Tokyo)に登壇し、7つのセッションに参加しました。

登壇の話をいただいた時に先ず思ったことは、「ビジネス人類学って何?」ということでした。

みなさんはビジネス人類学をどのように認識していますか?

私がこの2日間見聞きしてきた今言語化すると、ビジネスのフレームワークに収まりきらない感情や慣習や伝統、文化といった営みを捉える学問領域。と捉えています。

まさに、私が現在携わっている伝統工芸、事業承継の領域です。

セッションの中でのキーワードは経営道、企業文化、儀式(日本だと社葬や忘年会、イギリスだとクリスマスパーティー、イスラム圏だとラマダン、コロンビアはダンスなど)。

加えて、私が関わっている伝統工芸や事業承継を学問としてフィールドワークし、結果を発表されている方もいました。

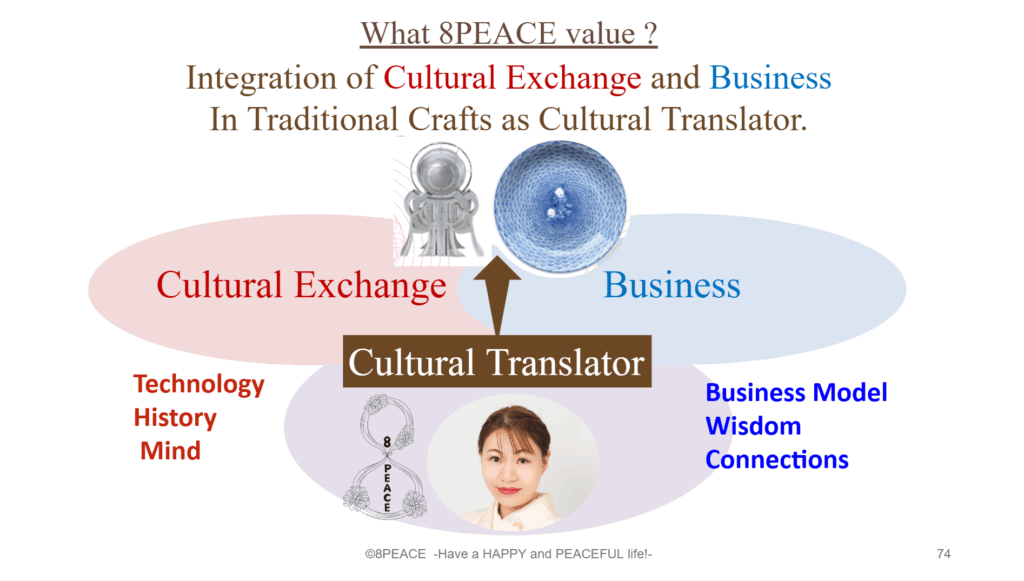

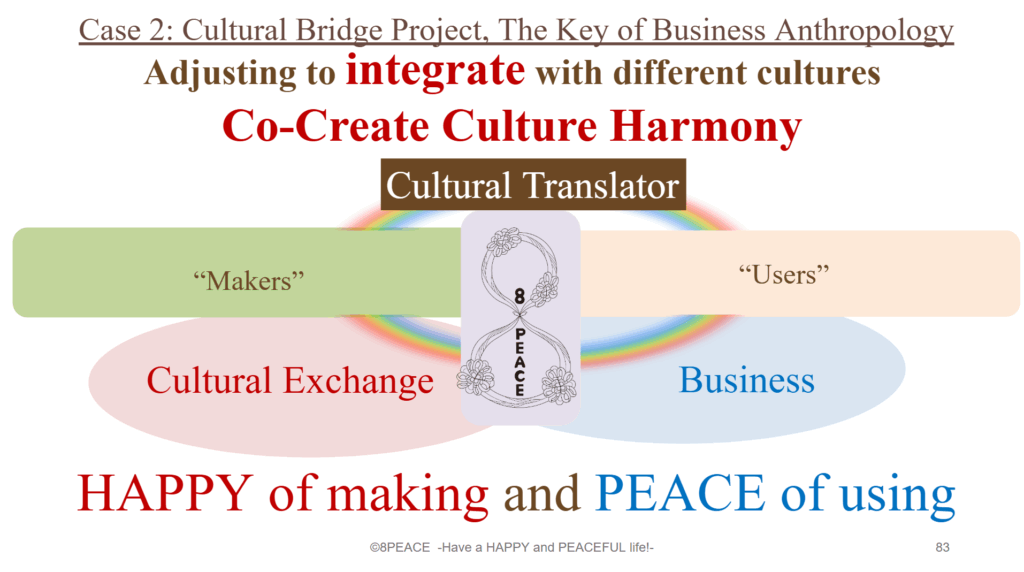

私はというと、「文化の翻訳者」として、 伝統工芸を海外在住のユーザーとのコミュニケーションを通じてその国や地域のニーズや文化、歴史的背景をすり合わせながら商品開発に取り組んでいる実地の最新事例をお話ししました。

また、伝統工芸のプロデューサーをしながら、教員として「職人さん、伝統工芸、そして生徒の皆さんの可能性を拡げる」をモットーにパラレルキャリアという選択をとっているキャリアについての考えもシェアしました。

国際学会なので、ヨーロッパ、アジア、アメリカの登壇者や参加者の考えが分かり興味深かったです。

例えば、韓国では事業承継は男性が、技術承継は女性が行なっていたけれど、最近は離婚率の増加によって男性が技術を承継することが増えてきて、事業承継の形態過渡期にあるんだそうです。

他には、宗教学と経営というテーマの講演が幾つかあり、経営においてスピリチュアルの持つ役割が学問として確立しているという事実を認識しました。

一昔前、(世が世なら)スピリチュアルはアカデミックの場で学びの対象になることは考えられなかったと思うので、ビジネスも学問も時代に沿って変わっていくものだと改めて実感しました。

今回GBAS2025に参加して、変わらないといけない部分と変えない部分はどこなのか。ということを自分に問いかけていたのですが、社員やクライアント、お客様といった関わる人を喜ばせ、幸せな関係性を築きあげていく部分は変わらない部分だと認識できました。

自分も含めて関わる人の「心」をこれからより大切にしていきたいと思います。

【Global Business Anthropology Summit webサイト】はこちら